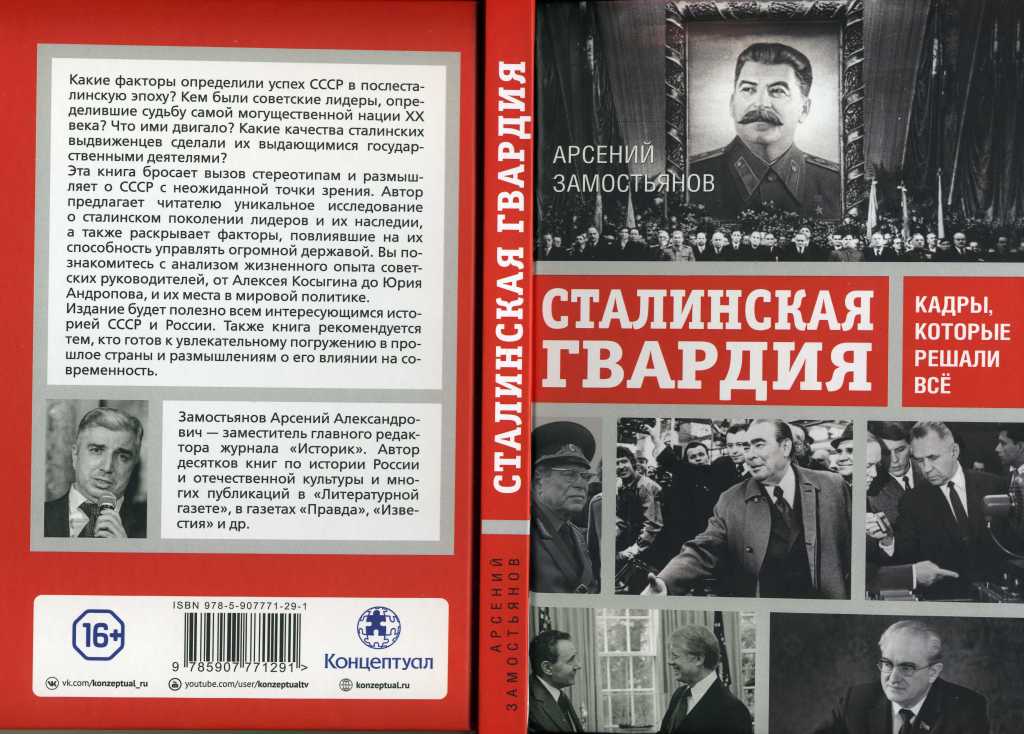

Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов выпустил в издательстве «Концептуал» книгу «Сталинская гвардия», рассказывающую о «кадрах, которые решали все» на протяжении почти всей второй половины XX века.

В качестве героев своего повествования Замостьянов выбрал главу правительства и автора экономической реформы в СССР Алексея Косыгина, генсека- «эпикурейца» Леонида Брежнева, бессменного главу советского МИДа Андрея Громыко, министра обороны Дмитрия Устинова, главного идеолога КПСС Михаила Суслова, шефа КГБ и советского генсека Юрия Андропова, а также предпоследнего лидера Советского Союза Константина Черненко.

Кадры, которые решали

Автор начинает исследование с обозначения своего ключевого противника — идеологии декоммунизации, которую он определяет как «срамную болезнь», предусматривающую «бичевание советской власти как незаконной и преступной».

Как указывает Замостьянов, сторонники этой концепции пытаются бороться «с советской этикой, эстетикой, коммунистической идеологией и образом жизни». Однако, по меткому замечанию автора, «можно снести памятники, поменять красный цвет на голубой, но советскую цивилизацию на хромой козе не объехать». «Освоение Урала и Сибири, нефть и газ — это СССР», — указывает историк.

Замостьянов выступает защитником советского прошлого, отмечая, что «среди завоеваний постсоветской России особенно популярны свобода слова и свободный выезд из страны — для путешественников и востребованных на Западе специалистов». «Право путешествовать по Парижам и Мальдивам — это, конечно, неплохо. Только, по мне, это право не стоит одного дельного чертежа, не стоит одного приличного профтехучилища».

Косыгин

«Разговор по душам» о советских политиках начинается с Алексея Косыгина, которого автор ставит на первое место в списке лучших правительственных управленцев рядом с первым министром государственных имуществ Российской империи, последовательным сторонником отмены крепостного права Павлом Киселёвым и председателем Совета министров Российской империи, сторонником необходимости политических реформ Сергеем Витте.

Автор отмечает, что Косыгин «впитал в себя человечность и патриотизм русской православной идеи, демократизм и рационализм коммунизма, а также деловитость и дисциплинированность советской элиты сталинского образца». При этом в Косыгине отразились и «редкостные лучшие традиции русских деловых кругов, восходящие к миру нашего купечества, сочетавшего старообрядческую суровость с замоскворецкой удалью».

В Совнарком Косыгина привел Анастас Микоян. С его подачи начинающий советский управленец возглавил Наркомат текстильной промышленности. Затем он становится членом ЦК и его «замечает Сталин». «Косыгин соответствовал складывающимся в сталинском мировоззрении представлениям об идеальном министре: компетентный в производственных вопросах, опытный, но молодой; без амбиций политического вождя, но с идеальной биографией коммуниста; природный русак, представитель стержневого народа империи; интеллигент, но рабочего происхождения», — объясняет Замостьянов причины карьерного успеха будущего премьер-министра.

Трагическим моментом в судьбе Косыгина могло стать «Ленинградское дело». Косыгина могли обвинить в желании вместе с членом Политбюро ЦК ВКП(б), заместителем председателя Совмина СССР Николаем Вознесенским создать отдельную компартию в РСФСР. Охранной грамотой для будущего главы правительства стали слова Сталина: «Работай, Косыга, работай. Ты еще поработаешь».

Американский журнал Newsweek описал нового премьера так: «Косыгин — новый тип советского руководителя, не столько идеолог, сколько практик… Человек такого типа вполне мог бы возглавить крупную корпорацию вроде «Форда» или «Дженерал Моторс», но не кажется способным руководить политической партией».

Автор приводит легенду, которая также может характеризовать характер Косыгина. Уже в бытность главы Совмина СССР, Косыгин во время визита в Грузию должен был открывать новую табачную фабрику. Перед поездкой он якобы попросил закурить директора нового предприятия. Когда тот протянул ему пачку американских сигарет, Косыгин отменил поездку на производство.

Брежнев и Косыгин испытывали друг к другу взаимное уважение и общались на «ты». Вместе с тем, как отмечает автор, и ревность и конкуренция были в их взаимоотношениях. «Они были противоположностями по темпераменту. На пышных брежневских церемониях Косыгин угрюмо посматривал на часы, всем своим видом демонстрируя, что привык к работе, а не к церемониям».

Антитезис в советском синтезе

Леонид Брежнев, указывает автор, отличался по своему характеру от других политиков сталинской закалки. «В советском синтезе он был антитезой требовательным, хладнокровным, исключительно работоспособным аскетам, на которых предпочитал опираться Сталин. Он был жизнелюбив, во многом легкомыслен и своими политическими успехами обязан не столько трудолюбию, сколько обаянию, умению ладить с людьми», — пишет Замостьянов.

При это автор дает отпор обвинениям Брежнева в создании «эпохи застоя». «Нефть на Брежнева не с неба пролилась. Только мобилизовав промышленность, СССР смог стать нефтегазовой сверхдержавой. Разве это паразитирование на ресурсах? Это кровь и пот, риск и расчет. Это развитие, а не застой».

Генсек вносил в политическую жизнь дух компромисса, уравновешивал движение элит. Стоило Брежневу стать безвольным, сговорчивым стариком — захлебнулась разрядка, чересчур выросли прямые и косвенные военных расходы, пишет историк.

Главной идеологической скрепой брежневского времени была героика Великой Отечественной войны. «Все остальные святыни пожухли, их воспринимали всерьез только пионеры и немногие убежденные большевики. Остальные — в большинстве своем — сохраняли лояльность к советской власти, но «верующими коммунистами» не были», — рассуждает Замостьянов.

Он также обращает внимание на распространенный штамп о неконтролируемой любви Брежнева к наградам. По подсчетам автора, за десять лет правления Никита Хрущев был награжден тремя звездами Героя Соцтруда и одной звездой Героя Советского Союза. В то время как Брежнев за первые десять лет своего правления получил лишь одну звезду Героя Советского Союза (ранее получил Героя Соцтруда за освоение космоса).

«Значит, за десять лет правления Хрущев награждал себя в четыре раза активнее, чем Брежнев, — делает вывод историк. — Что касается другой высшей награды СССР — ордена Ленина, здесь расчет еще проще: Хрущев, правивший десять лет, был семикратным кавалером ордена Ленина, а Брежнев, правивший 18 лет, был восьмикратным». При этом у его соратников было больше таких орденов — у министра внешней торговли Николая Патоличева — 12, у министра обороны маршала Дмитрия Устинова — 11, у первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Шарафа Рашидова и министра среднего машиностроения Ефима Славского по 10, у сменившего Косыгина на посту председателя Совмина Николая Тихонова — 9.

Щедро рассыпая анекдоты о Брежневе, автор признается, что говорит о «дорогом Леониде Ильиче» с нескрываемой симпатией, чего не скажешь, о предпоследнем советском генсеке.

«Усугубление болезней Леонида Ильича совпало с нелепым, необоснованным возвышением Черненко — добротного партийного аппаратчика, не имевшего ни авторитета, ни управленческого кругозора, ни гуманитарных талантов. Вплоть до своей безвременной кончины в марте 1985-го Черненко будет балластом Политбюро. Он окажется честолюбивым: будет издавать в год по книге, красоваться в газетах, будет получать премии и ордена. Все видели необоснованность почестей Черненко. Здравицы в адрес Константина Устиновича звучали особенно лицемерно, уничтожали авторитет партии и государства», — убежден Замостьянов.

Первые признаки

Еще один герой книги — Андрей Громыко, который является одним из отцов-основателей ООН. Благодаря его настойчивости был введен принцип единогласия пяти держав, что не позволяло буржуазным государствам принимать решения в обход позиции СССР. Он также добился, что СССР в ООН было представлено тремя голосами — СССР, УССР и БССР.

При этом у советского министра иностранных дел была особая манера ведения переговоров. В их завершающей части он начинал подводить итоги, пользуясь бюрократическим языком и с помощью хитрых формулировок смещал смысл договоренностей в нужную сторону, пишет автор монографии.

Однако именно при Громыко МГИМО стал одним из самых престижных вузов. По мнению Замостьянова, это и было первым «признаком разложения». «При Сталине дети вождей становились офицерами и инженерами, а тут оказалось, что самые теплые места — поближе к вожделенной загранице…»

Андрей Громыко совершил одну «самую досадную ошибку за годы безукоризненной службы», считает автор. «Он стал повивальной бабкой нового генсека Михаила Сергеевича Горбачева». Громыко начал заседания Политбюро, на которой предложил Горбачева на пост генсека, а затем на пленуме ЦК предложил его уже от имени Политбюро.

Масштабнее Петра Великого

Арсений Замостьянов не пожалел эпитетов для министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова. «Масштаб деятельности маршала Устинова превосходит старания Петра Великого и Демидовых» в области организации оборонной индустрии, пишет автор исследований, добавляя, что «даже у самых отчаянных антисоветчиков руки коротки вычеркнуть Дмитрия Федоровича из истории российской военной промышленности».

Устинов был лоббистом океанского флота. И автор напоминает, что именно Устинов не согласился во времена Хрущева с тогдашним министром обороны маршалом Георгием Жуковым, который как-то сказал: «Что в первую очередь предпринимает Россия, когда начинается большая война? Проводит мобилизацию? Нет! В первую очередь Россия топит свой флот!» Устинов был категорически против такой оценки и вместе с адмиралом Горшковым добился создания «самого мощного флота в истории России».

Смелость спорить с Жуковым, вероятно, была связана с непростой карьерой Устинова, которого в его бытность наркомом вооружений Сталин «сурово дрессировал и испытывал», а также «закалял на огне страха». Так историк отмечает, что согласно «одной из легенд, однажды разгневанный Сталин заставил Устинова на коленях выползти из кабинета».

Автор обращает внимание на личные отношения в высшем эшелоне советской власти. Так, Устинов был близок Брежневу, однако не ладил с маршалом Андреем Гречко. По легенде, Гречко говорил про Устинова, тогда уже «оборонного» секретаря ЦК: «Пусть этот рыжий со Старой площади не суется в мои дела». В ответ Устинов называл своего оппонента «кавалеристом», намекая на его устаревшие представления о военном деле.

Серый кардинал

Михаила Суслова автор сравнивает с серым кардиналом. Замостьянов пишет о его «почти монашеской аскезе», а также нежелании сближаться с властителями, не быть ни чьим доверенным лицом и не связывать себя личными отношениями.

В перестроечные годы Суслова «превратили в пугало, в коммунистического инквизитора, который душит все живое». «Живым, — замечает автор, — Разумеется, считали только интеллигентский междусобойчик, а все прочее — гори синим пламенем».

Замостьянов ставит в заслугу Суслову защиту русской культуры от иностранного вмешательства. «Русская культура остается суверенной. Борьба с низкопоклонством не только приучила нас к слову «вратарь» вместо чужеродного «голкипер», — указывает автор. — Советский народ приучили уважать российскую науку, гордиться ею. Подготовили к космическим победам».

Суслов сыграл важную роль в реакции на идеологическом фронте на события Пражской весны 1968 года. При этом историк допускает, что с «чешской крамолой» Суслов мог бороться «слишком бдительно». «Выигрывая важный плацдарм в противостоянии систем, брежневики пожертвовали популярностью в западных левых кругах», — отмечает Замостьянов.

Примечательно, что и «Красный май» 1968 года, который начался с бунта парижских студентов, также не вдохновил Суслова. Историк объясняет это достаточно парадоксально находя сходства между взглядами Суслова и известного режиссера коммуниста Пьера-Паоло Пазолини, который признавался в том, что больше симпатизирует полицейским, участвующим в подавлении парижских волнений.

Полицейские — настоящие жертвы буржуазной системы, указывал Пазолини, а бунтующие маменькины сынки вот-вот повзрослеют, заматереют, да и примутся преумножать отцовский бизнес. По мнению автора, у Суслова могли быть приблизительно такие же представления о молодых бунтарях.

Андропов

Из семи выбранных героев, трое — занимали высшие государственные посты. Один из них — это Юрий Андропов. Он поднялся на высшую должность, после долгого руководства КГБ СССР.

«Происхождение Андропова — тайна из тайн», — начинает эту главу Арсений Замостьянов, отмечая, что, по некоторым сведениям, Андропов был казаком. Эту версию подкрепляют воспоминания Михаила Горбачева, который пишет, что «Андропов знал наизусть десятки казачьих песен».

Еще более загадочная личность — мать Андропова Евгения Карловна. «В девичестве она носила фамилию Флекенштейн. Вместе с тем, пишет автор, «Андропов утверждал, что в дом Флекенштейнов она была подброшена. Так или иначе, воспитание она получила в небедной еврейской (по другой версии — финско-немецкой) семье».

Впрочем, происхождение Андропова вызывало вопросы уже в период его комсомольской карьеры. Тогда будущему шефу госбезопасности пришлось выдержать целое расследование, касающееся происхождения и социального статуса его родителей.

Одно из первых испытаний, которые выпали на долю Андропову, были события в Венгрии 1956 года, куда за некоторое время до этого он был направлен в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Его действия в ходе подавления Венгерского восстания были высоко отмечены в ЦК, и он вернулся в Москву.

Историк отдельно останавливается на участии Андропова в борьбе за звание преемника Брежнева. «Думаю, Андропов, ощущавший себя выдающейся личностью, мог использовать в борьбе за власть самые жестокие средства. Но не в антисоветских целях», — уверен Замостьянов.

Придя к власти, Андропов начал обширную антикоррупционную кампанию, в рамках которой был снят с должности, а потом застрелился глава МВД Николай Щелоков, был расстрелян директор Елисеевского гастронома Юрий Соколов, начало раскручиваться «хлопковое дело».

Автор исследования пытается разобраться в отношениях Андропова и Горбачева. «Читая мемуары Горбачева, мы видим, что нобелевский лауреат навязчиво вновь и вновь указывает на свою дружбу с Андроповым. Горбачев убежден, что связь с генсеком от КГБ делает перестройку легитимнее, — и утрированно демонстрирует эту связь. Да, Андропов Горбачева выдвигал. В семидесятые годы молодой секретарь обкома произвел на него приятное впечатление: крестьян, «от земли», работавший в поле, получивший университетское образование — он казался идеалом молодого советского руководителя. Но Михаил Сергеевич был лишь одной из фигур в сложной комбинации Андропова», — отмечает Замостьянов, добавляя, что болезнь «спутала Андропову все карты, уничтожила продуманные планы, разметала тонкие расчеты».

Не оставил преемника

Автор с нескрываемой симпатией относится к своим героям, фактически более-менее серьезной критике подвергается только Константин Черненко. Собственно, в вину остальным руководителям ставится только афганская война.

Как отмечает Замостьянов, «Сталин не оставил преемника», но «оставил целое поколение выдающихся управленцев, которых готовил на смену старым соратникам». При этом наиболее яркими представителями «сталинского управленческого стиля» автор называет Косыгина, Громыко и Устинова.

В какой-то момент эти люди действительно взяли на себя ответственность за страну. Однако состарившись, и не успев вовремя передать власть, они фактически потянули страну с собой в могилу.

Автор — Дмитрий Волин

Обложка: первый секретарь Днепропетровского обкома партии Л.И. Брежнев на собрании избирателей во Дворце культуры завода им. Г.И. Петровского в феврале 1946 г. Украинская ССР. Фото: Яков Халип/Фото из семейного архива С.К. Цвигуна

При публикации настоящего материала на сторонних ресурсах использование гиперссылки с указанием ресурса kremlinhill.com обязательно!

🔔 Подписывайтесь на нас в Telegram-канале: https://t.me/kremlinhill

© 2018—2024 Кремлевский холм. Страницы истории. Все права защищены